急救路上 战“疫”不停

【“疫”线风采】

2020,一场疫情打破了新年应有的欢乐喜庆,医务人员在这场战“疫”中逆风而上,有人奔赴疫区抗战,有人坚守家乡一线,有人在奔驰的急救路上,战“疫”不停。

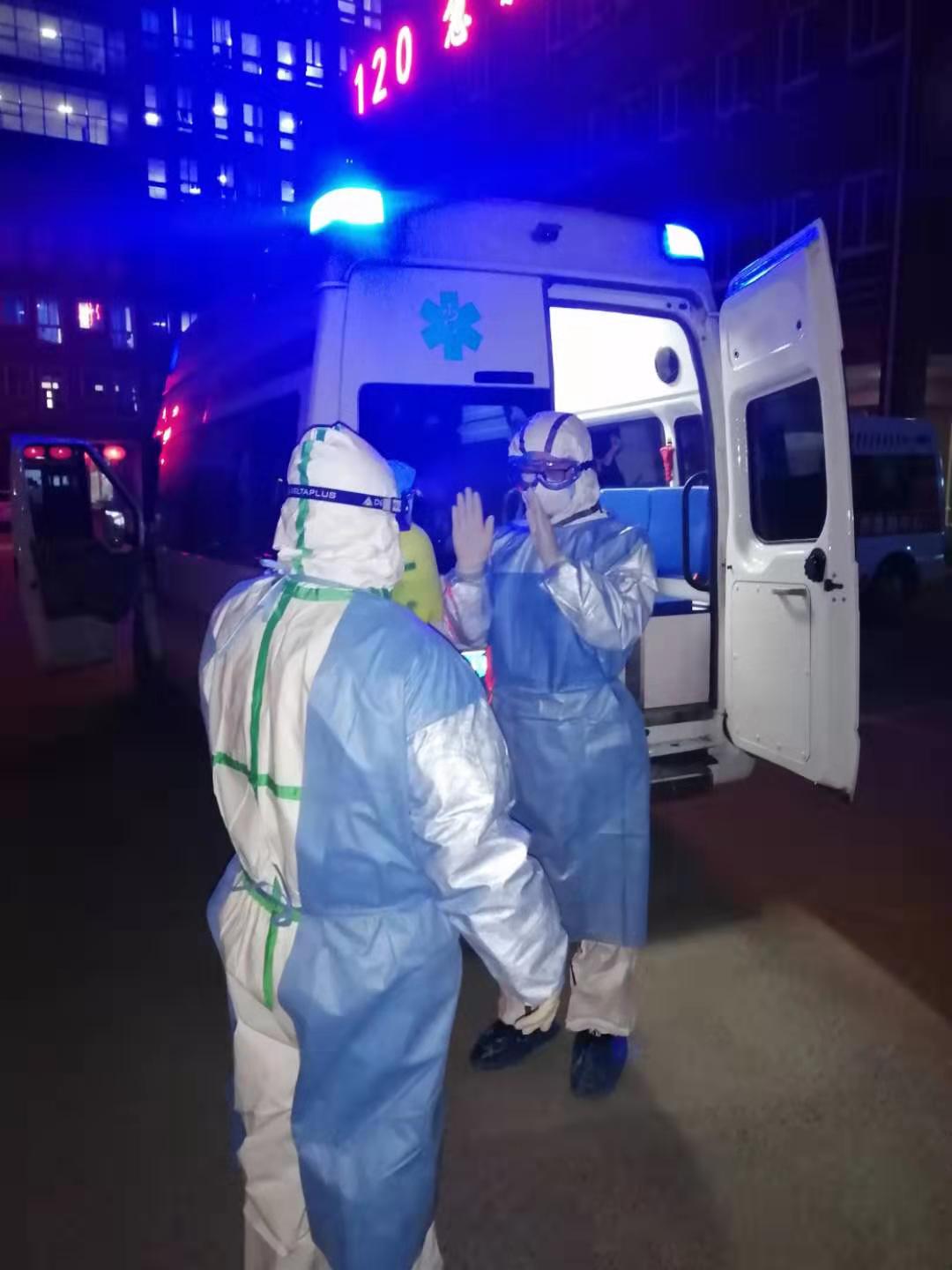

抗击疫情,模范先行。我院120急救中心作为省级青年文明号、党员示范岗义不容辞肩负起全区发热、留观患者的接送任务。全体急救人员重新排班,急救出车、透析接送、疫情专车,他们坚守48小时,再战72小时,不分昼夜冲锋在抗疫急救的最前线。自疫情突发之初至今,他们往返接送发热患者100余趟次,风险难测,可无一人退缩。

“战疫不停,冲锋号不停”

“出车前一定要做好自我防护,我们是冲锋在院前的号手,战役不停,号手就不能倒下。”姚富主任一遍又一遍叮嘱出车同事。他严重的鼻炎病在这个冬季又不请自来,说话发出明显的鼻音。一旁的电话员于心不忍,念叨着:“姚主任这几天太累了,来的早走的晚,有时下班不一会就又赶回来”。而他总是不厌其烦地强调“咱是党员示范岗,就得敢拼敢担当,要对得起咱门口挂的那些个牌匾。要累点能够早日战胜疫情,那就让我再累点吧。”

“我是党员,出车抗疫更需要我”

副主任魏法波毅然提上急救箱与战友们奔赴一线并肩作战。有患者拨打120急救,他跟车去接诊,有需要急送的试剂、血标本,他驾车去送,连续半月下来他在办公室的时间并不多,在他看来,身为一名党员、一名大夫,“前线”更需要他。

“56岁,我也能冲锋陷阵”

姚立鹤是执行本次疫情任务的一线专车司机,是这个科室最早的急救人员,今年已经56岁。初接到任务,他心中倍感压力,却义无反顾。一次出车接到一名低烧,武汉上学回来的女学生,心生担忧,却先想到的是自觉与同事保持距离,哪怕有一丝的危险,都不能殃及“战友”。老同志,身经百战,多次疫情出车行动都得到两位主任的高度认可与赞赏。

孩子,别怕,我们等着你来到这个世界

负责疫情二线专车的黄斌已经累计跑了7000余公里的路程。他的妻子就是医院急诊科护士,十月怀胎下个月就到预产期。一个院前、一个急诊,匆匆的见面也是每每出车回来转交病号,可他们却来不及说上一句家常话。侠骨柔肠,隔着一扇急诊玻璃窗,他喊话妻子“下月咱就生了”,妻子拖着笨重的身体只坚决的回了一句“安心上班,没事别回来”,便进入紧张的抢救。“你那里比我忙,自己注意”,铁憨憨的他话来到嘴边,却没有说出。都是干医的,绝对支持,只希望孩子出生,能够回家抱一抱。

“专车累了,我们顶上。”

王猛负责日常急救出车,虽然没有胜任“专车”,但是他的工作量并不轻快。排班全部重新调整,现在坚守48小时下夜班再战72小时,就连回家都变得奢侈。一天两顿饭,是妻子做熟了,将饭盒放到小区门口。一句“别靠近我,还没消毒”,妻子只能远远的看着他的背影渐渐模糊。懂事的孩子电话追问“为什么好几天不回家了”,他轻松的回答“病毒跑出来了,在家藏好哦”,看似玩笑话,却有藏不住的心疼。他说“虽然不是专车,但是后方也需要力量,若他们下来了,我们顶上,盼着疫情早点过去。”

“疫情结束,就去相亲”

驾驶员王千,96年出生,负责此次疫情一线专车。青春无畏,穿上防护服的他并没有被抗疫的阵势吓到,反倒轻松的安慰同事“放心,做好防护就行,我不怕”。一句“放心”,又牵动了多少人的心。听说“疫情结束,他就要去相亲了。”小伙勇敢担当,姑娘温柔漂亮,你们的相会定是那暖春里不可忽视的美景。

“多问一句,就多一份安全”

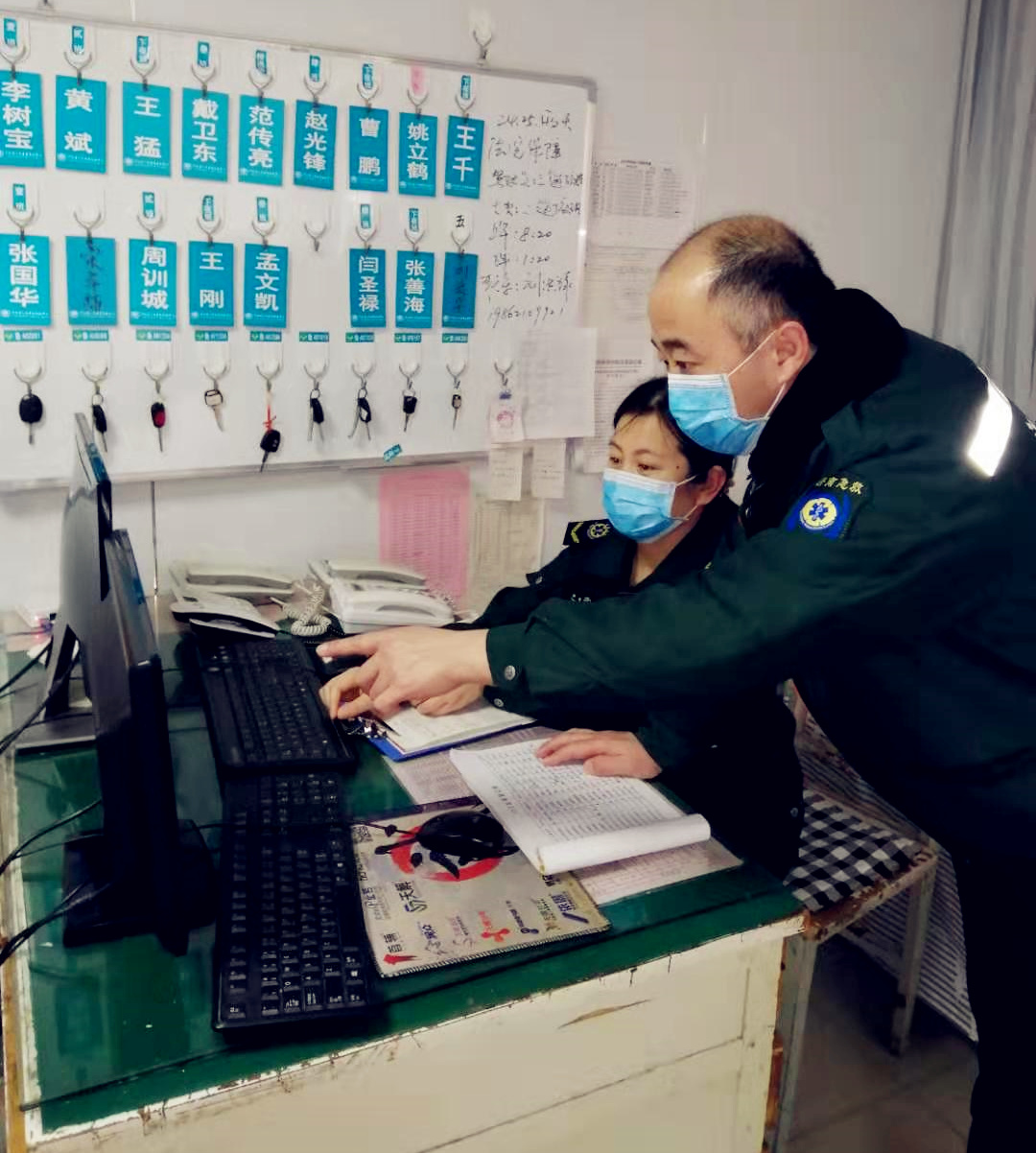

调度员郭娟认真做着车辆调度登记,将发热、有接触史的接诊信息第一时间上报至医院疫情转运组微信群,并于每天下午4点整理上报至卫健局。接到有发热、咳嗽、腹泻的患者,立即询问患者是否疫区归来人员,高度警惕,不敢有一点马虎。因为她知道,电话员多问一句,战友们出征就多一份安全多一点信心。

“打起精神,对大家负责”

原本去孙耿接儿科患者的范传亮突然给科里打来电话,“这名患者是疫区返乡,发热,赶快调派专车”。因为有患者隐瞒不报,误导了车辆调度,范传亮是在出车途中给患者打电话,得知对方归属地显示疫区,并且患者发热,便立刻向科室汇报。“再累也要打起十二分的精神,因为防护设备有限,发热患者只能专车接送,这是对自己负责,也是对同事负责。”

“打走怪兽,接你回家”

大夫张国华早在年28将儿子送回老家,就再也没有接回来。他的妻子是外院一名护士,夫妻二人共同抗疫,昼夜奋战,几天也见不上一次面,想儿子了就视频。孩子还小,理解不了,只能告诉他“等爸爸妈妈打走怪兽,就接你回家。”

在这场没有硝烟的战争中,

没有天降的英雄,

他们只是挺身而出的凡人,

只因穿上那身医者衣裳,

便深信,战胜疫情的答案就是坚决完成医者使命。

感谢他们,

让我们看见感动,

让我们期待雨后彩虹。

向所有奔驰在急救路上的同事致敬!

扫描二维码分享到微信